実家が空き家になったらどうする?放置・売却以外の5つの方法

「相続した実家が空き家になっているので、今後どうするべきか」と、悩んでいる方は多いのではないでしょうか。空き家のまま放置すると、老朽化のスピードが早まり価値の下落だけではなく、建物が崩壊して第三者に危害を加える可能性もあります。

そこで本記事では、「空き家のままにしておくことのリスク」「放置しないための対策」「空き家になる前にできること」などについて解説します。

私のお家、相場より高く貸せる?

今すぐ無料で賃料査定

目次

1. 実家を空き家のまま放置しないための5つの方対処法【判断基準・メリット・デメリット】

実家を空き家のまま放置しない対処法は以下の5つです。

実家を空き家にしておくと様々なリスクがあります。所有者としての責任も発生するため場合によっては費用や補償なども考えられます。実際に突風や積雪による倒壊が発生しています(※)。空き家のまま放置しないことで先々の不安も軽減され、近隣への迷惑や負担となるようなことも防ぐことが可能です。ここでは、空き家にしないために次の5つの方法と判断基準を解説します。

※参考:空き家の現状と課題(北陸地方整備局)

1-1. 売却する

空き家を売却する際の判断基準・メリット・デメリットを解説します。

売却するかどうかの判断基準

売却が選択肢となる状況は実家が不要な場合になります。一方で空き家になった実家が売れない理由は築年数が古いことが多く挙げられています。

空き家にしておくと時間の経過とともに劣化していきますので、売却を検討している場合は早めに着手しましょう。

売却のメリット

売却の最も大きなメリットは、現金化できることです。現金に換えることで、将来に備えることもでき、金銭的なゆとりができます。また、固定資産税などの固定費の負担から解放されるというメリットもあります。

売却のデメリット

売却によって、思い出の詰まった実家を手放すこととなります。基本的に買い戻すことは難しく、一度売却をすると実家に戻ることはできません。

売却の流れ

①相続登記

実家を相続した場合は、相続登記を行わなければなりません。相続人が複数であり、共有名義となる場合は、売却手続きにおいて全員の同意が必要です。

②売却価格の査定

まず、どのくらいで売却ができるのか、不動産会社に査定を依頼します。過去の売買実績や現在売り出されている物件をもとに、どのくらいの金額で売却できそうかを算出してもらいます。

③売却活動

査定金額をもとに売却価格を決めて不動産会社へ募集広告を作成し、購入希望者を募ります。購入希望者が現れたら、売却価格や条件などの調整を行います。交渉が成立すれば、売買契約成立です。

④売買契約締結

合意内容をもとに、重要事項説明書や契約書が作成されます。

⑤引渡し

購入者から代金を受け取り、物件を引き渡し、不動産登記の名義人を変更して、売却が完了です。

1-2. 更地にして活用する

更地にして活用する際の判断基準・メリット・デメリットを解説します。

更地にして活用するかの判断基準

実家を更地にして活用するかどうかの判断基準としてあげられるのが、建物の老朽化の進行状況です。老朽化が著しく、特定空き家に認定される可能性があったり、買い手や借り手が見つかりそうになかったりする場合は、更地にすることを検討しましょう。

また、立地条件がよい場合も更地化を検討する基準となります。駅や商業施設に近い、道路に面しているなど立地がよければ、建物を取り壊して更地にすることで資産価値が高まる可能性があります。

更地として活用するメリット

更地にすることで、建物の維持管理費用や修繕費が不要になります。また、駐車場経営や資材置き場としての賃貸、あるいは更地として売却するなど、さまざまな選択肢が生まれます。さらに、特定空き家に指定されるリスクを回避できる点も大きなメリットです。特定空き家に指定されると固定資産税の軽減措置が適用されなくなるだけでなく、行政からの指導や勧告の対象となる可能性があります。

更地として活用するデメリット

更地にするうえで問題にあがるのは、解体費用です。建物の規模や構造、立地条件などによって異なりますが、一般的な木造住宅でも数百万円の解体費用がかかります。建物の解体費用の目安は、以下のとおりです。

| 構造 | 20坪 | 30坪 | 40坪 |

|---|---|---|---|

| 木造 | 80万〜100万円 | 90万〜150万円 | 120万〜200万円 |

| 鉄骨造 | 120万〜140万円 | 180万〜210万円 | 240万〜280万円 |

| 鉄筋コンクリート造 | 120万〜160万円 | 180万〜240万円 | 240万〜320万円 |

アスベストなどの有害物質が使用されている場合は、さらに費用が増加する可能性があります。また、固定資産税・都市計画税の負担増加も考慮すべき点です。

建物がある状態では住宅用地の特例により税金が軽減されていましたが、更地にするとこの特例が適用されなくなります。その結果、固定資産税・都市計画税が最大で6倍程度に跳ね上がる可能性があります。

関連記事

古い空き家は更地にしてから貸すほうがいい?古くなった空き家を貸し出す際の注意点

1-3. 空き家バンクを活用する

空き家バンクとは、自治体が中心となって運営する、空き家の情報提供システムです。空き家の所有者から物件を掲載してもらい、移住希望者や空き家の利用を検討している人に情報を提供することで、空き家の有効活用と地域活性化を図る仕組みです。

空き家バンクを活用するかの判断基準

空き家バンクの活用が適しているのは、地方や郊外に位置する実家の場合です。一般的な不動産市場での流動性が低い地域にある物件は、通常の不動産会社での売買が難しいことがあります。そのような場合は、空き家バンクを通じて地方移住を検討している人々にアプローチするのがおすすめです。

また、地域活性化や移住促進に貢献したいという思いがある場合も空き家バンクの活用を検討する価値があります。

自分の実家を若い世代や移住者に提供することで、地域の人口減少対策や活性化に役立てたいという意向がある方にとっては、空き家バンクは理想的な選択肢となります。

空き家バンクを活用するメリット

空き家バンクは自治体が運営するため、無料で物件情報を掲載できる点がメリットです。

民間の不動産会社に依頼する場合は成約時に仲介手数料がかかりますが、空き家バンクを通して個人間で取引を行う場合はそのような費用負担がありません。また自治体によっては、空き家の改修費用の一部補助や移住者向けの生活支援制度など、さまざまな支援が用意されていることがあります。

空き家バンクを活用するデメリット

空き家バンクを活用するデメリットとして、エリアによってはマッチングに時間がかかる点があげられます。特に人口減少が著しい地域では、空き家の登録件数に比べて利用希望者が少ないこともあり、成約までに長い時間を要する可能性があります。

また、空き家バンクは情報提供が主な役割であり、民間の不動産会社のような積極的な営業活動や交渉サポートは期待できません。

1-4. 空き家管理サービスを活用する

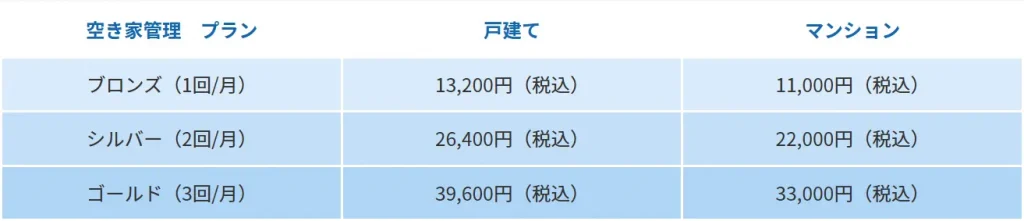

空き家管理サービスを活用する際の判断基準・メリット・デメリットを解説します。

空き家管理サービスを利用する判断基準

他人に住んでほしくないけれど、遠隔地に住んでいる・仕事が忙しいなどの理由で自分たちでは管理できないと考えている場合は、専門業者に委託するのがおすすめです。また仕事が忙しいなどの理由で、定期的な空き家の管理を行うことが難しい場合にも適しています。

関連記事

空き家管理サービスとは?サービス内容や選び方をわかりやすく解説

空き家管理サービスを利用するメリット

自分で空き家管理を行う必要がないため、実家が遠い場合や仕事などで忙しい場合でも、時間や手間をかけずに定期的に管理を行うことができます。また、プロに管理を任せられるので適切な空き家管理を行えます。

空き家管理サービスを利用するデメリット

自分で管理する手間を減らせるすことができる代わりに 費用がかかります。

毎月の費用は数千円~1万円程度ですが、年間、数年単位で見れば大きな負担金額となるでしょう。サービスの内容は、建物の目視確認から通水、換気、庭の手入れなど様々です。会社によってプラン内容やオプションサービスが異なるので、比較検討してみましょう。

参考までに弊社の空き家管理サービスの費用は以下の通りになります。

関連記事

空き家管理サービスとは?サービス内容や選び方をわかりやすく解説

空き家管理サービス業者の賢い選び方

空き家管理サービスを専門に行っている業者を探すことをおすすめします。その中でも、各サービスの特徴を比較し強み弱みを理解し、必要としているサービス内容と費用のバランスを見ながら検討していくとよいでしょう。

1-5. 賃貸に出す

空き家を賃貸に出す際の判断基準・メリット・デメリットを解説します。

賃貸の判断基準

「いつかは実家に住みたい」「有効活用して収入に変えたい」「思い出のある実家を残したい」「子供に譲りたい」と考えている場合は賃貸がおすすめです。また、汎用性が大きいのも特徴です。

賃貸のメリット

賃貸のメリットは、長期に渡り安定した家賃収入が得られることです。

実家を資産として有効活用し、利益を生み出すことができます。実家の維持管理やメンテナンスを入居者に任せることができるため、劣化しにくい上に家賃収入は修繕費用などに充てることができます。

賃貸のデメリット

賃貸に出すことで賃貸管理業務が発生します。入居者とのやり取りなど多岐に渡るため手間に感じるでしょう。また、初期費用や賃貸に出している間、設備の故障があった際などにも費用が発生します。但し、これらは賃貸管理会社に賃貸管理を委託することで解決できます。確定申告申告で費用計上することで還付金が発生するので全てが支出となることはありません。

賃貸の費用

賃貸に出す際は、いくつかの費用が発生するのでご案内します。

ハウスクリーニング費

リロケーション・ジャパンでは、以下のようになります。

- 1R~5LDK:約1,000~1,200円/㎡

- クロスクリーニング:約700~800円/㎡

- カーペットクリーニング:約1,000円/㎡

管理委託手数料

- 賃料の5~12%(入居開始後に毎月発生)

火災保険などの保険料、所得税、住民税、固定資産税

- 保険の内容や所得や物件の広さにより異なります。

マンションの場合は、以下の費用も発生します。マンションごとに異なりますが、平均額は次の通りです。

修繕積立金

- 平均13,378円(駐車場使用料等からの充当額を含む)※

管理・共益費

- 平均17,103円(駐車場使用料等からの充当額を含む)※

※参考:国土交通省│令和5年度マンション総合調査結果〔概要編〕24、25ページ

毎月一定額の費用は発生しますが、費用のほとんどは確定申告で費用計上ができます。支出を経費として計上することで不動産所得の利益が少なくなることから、所得税の一部が還付されるため節税効果につながります。

賃貸契約の注意点

空き家となった実家を将来利用する予定がある場合は、前もって契約期間を決められる定期借家契約を選択しましょう。一般的に用いられる普通借家契約では、基本的に借主が希望する限り契約は更新され続け、貸主からの解約には正当事由と呼ばれる理由が必要となります。自分たちが将来住む予定がある場合はスムーズに明け渡してもらえるよう契約方法に注意しましょう。

また、賃貸に出す前には室内の傷や汚れを写真に撮り記録しておきましょう。一戸建ての実家であれば門扉や外壁などもです。これは、退去時に損傷や汚損を前後比較できるため借主に修繕費を請求できるためです。このようなことをしておかないと責任の所在が曖昧になり、費用を請求できないからです。

以上、一般的に多くの方に選ばれる代表的なものを5つ挙げました。現在の状況や将来の利用予定を踏まえて検討しましょう。

関連記事

実家を賃貸に出す方法とは?メリットと注意点、賃貸に出す流れや契約のポイントを解説

2. 実家を空き家のまま維持・管理することのリスク

実家を空き家として管理・維持することは簡単ではなく、様々なリスクが考えられます。ここでは実家を空き家として管理、維持することのリスクを解説します。

2-1. 空き家の管理や維持に費用が発生する

空き家となっている場合でも、税金の支払いや空き家を維持管理していくための費用がかかります。

空き家の固定資産税は誰が払う?

人が住んでおらず、空き家の状態であっても、固定資産税や都市計画税はかかり続けます。この場合に支払義務が課されるのは所有者です。毎年1月1日時点の所有者に対して、固定資産税や都市計画税が課されます。

空き家管理サービス利用の場合の費用は?

空き家から離れている場所に住んでいるなど、自分で空き家を管理することができない場合は、空き家管理サービスの利用も考えられます。 空き家管理サービスにかかる費用は数千円~1万円程度と幅があり、提供されるサービスの内容によって異なります。空き家の状態を外から確認するだけのものから、室内に立ち入り、換気や通水、清掃を行うものまであります。

関連記事

初期費用無料!空き家管理サービスのプランについて

2-2. 特定空き家に指定されるリスクがある

2015年より施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、倒壊等の恐れがある一定の空き家を行政が「特定空家」として指定し、助言や指導などを行えるようになりました。また、2023年の改正により放置すれば特定空家になるおそれのある空家は「管理不全空家」とされ、指導や勧告を行うことができるようになりました。これらに指定されると、税制優遇を受けられなくなる場合や、行政からの命令に従わない場合には、最大50万円の罰金が課せられる可能性もあります。

2-3. 空き家の劣化が進んで価値が下がる

空き家のまま放置していると、室内は密閉され湿気などが溜まることで老朽化していきます。通水も行われないため配管や設備などが傷み、虫なども発生します。また、台風などによって古くなった建物の一部が破損して通行人に怪我をさせた場合、加害責任を問われることもあります。家に住んでいなくても所有者として、所有者責任を問われますので注意が必要です。

2-4. 不法侵入による治安の悪化を招く可能性がある

管理が行き届いておらず、施錠が不十分だったり、窓ガラスが割れていたりすると、不法侵入の標的にされる可能性が高まります。不法侵入者が空き家を利用すると、周辺地域の治安悪化につながる恐れがあります。不法侵入した空き家が犯罪行為の拠点として使用されたり、違法薬物の使用場所になったりすると、近隣住民に大きな不安を与えるでしょう。

不法侵入者による犯罪行為や迷惑行為が発生した場合、空き家の適切な管理を怠ったとして所有者が責任を追及されるケースもあります。実際に、空き家に忍び込み、電気・ガス・水道を契約し、エアコンまで設置して無断で住んでいたとして「不動産侵奪」と「邸宅侵入」の罪に問われたケースがあります。

2-5. 害虫や害獣が棲みつくようになる

人の気配がなく雨風をしのげる空き家は、害虫や害獣にとって理想的な住処になります。空き家に棲みつく可能性のある主な害虫や害獣は、以下のとおりです。

- ゴキブリ

- ハエ

- スズメバチ

- シロアリ

- ネズミ

- ハクビシン

- アライグマ など

これらの生物を駆除するには、高額な費用がかかります。例えば、建物の躯体に甚大な被害をもたらすシロアリの駆除費用の目安は、坪数に応じて10万〜50万円ほどです。また高額な駆除費用だけではなく、死骸や排泄物から悪臭が発生したり周辺の住宅にも侵入したりと、近隣住民にも迷惑をかけてしまいます。

3. これで安心!実家が空き家になる前に行うべき対策

空き家のまま放置しておくことのリスクが想像以上に大きいことは、お分かりいただけたと思います。また、空き家となった場合の対応についてもご紹介いたしました。ここでは「空き家になったらどうする?」と考えている方に、実家を空き家にしないための事前の対策として、以下の3つを紹介します。

3-1. 家族で話し合っておく

いずれ空き家となってしまう可能性のある実家をどうするかについて、親が元気なうちに家族で話し合っておきましょう。親が住まなくなったあとも実家を維持していきたい希望がある場合は、相続の手続きについて確認し、あらかじめ後見人や相続人を決めておくとよいでしょう。相続などの法的手続きにおいては、個人で対応することが難しい場合もあります。FPや税理士などの専門家にも相談してみましょう。

3-2. 実家の荷物整理をする

実家にある荷物についても、少しずつ整理を行っていきましょう。親が元気なうちに整理を行っておけば、亡くなったあとの遺品をどのように扱ってほしいのかなど、親の意向を聞きながら進められ、残された家族への負担も軽減できます。

3-3. 空き家に関する制度について調べておく

空き家に関する制度については、以下の2種類があります。

空き家を有効活用するための制度

国や地方自治体が空き家を有効活用してもらうために、税制優遇や補助金を設定していることがあります。自治体によって内容は異なりますが、空き家の耐震改修工事に対する助成金や地域活性化施設として活用するための改修工事費用の補助などがあります。

空き家きちんと管理をしていなければ受けられなくなる制度

一方で、空き家をきちんと管理していない場合は、行政より指導等が行われ、状況によっては税制優遇を受けられなくなることがあります。

事業用または居住用として使用されている宅地については、固定資産税および都市計画税を減額する「小規模宅地等の特例」があります。この特例では、固定資産税は1/6、都市計画税は1/3まで減額される税制優遇が適用されています。しかし、適切な空き家の管理ができておらず、行政から勧告処分を受けた場合、この税制優遇が受けられません。

4.実家を相続する際に必要な手続き

4-1. 相続人を確認する

法定相続人を確認するには、被相続人と相続人全員の戸籍謄本や除籍謄本を役場から取り寄せる必要があります。法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことです。配偶者は常に相続権を持ちますが、ほかの親族は以下の順位に従って相続権が発生します。

- 第一順位:配偶者と子

- 第二順位:配偶者と被相続人の直系尊属(親・祖父母など)

- 第三順位:配偶者と兄弟姉妹

また、遺言書が見つかった場合は、そのなかで指定された相続人や受遺者も確認する必要があります。遺言によって法定相続人以外の人に財産を残すことも可能なので、遺言書の内容を正確に確認することが重要です。

4-2. 財産状況を確認する

相続人が確定したら、次は被相続人の財産状況を把握しましょう。預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産もすべて含まれます。

相続開始を知った日から3ヶ月以内には、相続放棄や限定承認の手続きを行うかどうかを決める必要があります。

4-3. 遺産分割協議を行う

財産状況が明らかになったら、誰がどの財産を相続するかを話し合って決める、遺産分割協議を行います。協議の結果は「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名し実印を押印します。

4-4. 相続財産の名義変更手続きを行う

遺産分割が決まったら、各種財産の名義変更手続きを行います。預貯金口座の名義変更には、遺産分割協議書や戸籍謄本などの書類を金融機関に提出します。また、証券口座や保険金の受け取りなど、各種金融資産についても同様に名義変更の手続きが必要です。

4-5. 相続税について申告し、納付する

相続税の申告と納付は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に行わなければなりません。ただし申告が必要になるのは、相続税の基礎控除額を超える場合に限ります。実家や親が所有していた土地などの不動産は、基本的に国税庁が公表する路線価をもとに評価額を算出します。

4-6. 相続登記を行う

2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。登記申請では、戸籍謄本や遺産分割協議書、固定資産評価証明書などの書類を法務局に提出します。相続に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

関連記事

マンションを相続したらどうする?流れと名義変更の手続きを解説!

私のお家、相場より高く貸せる?

今すぐ無料で賃料査定

5. まとめ

空き家についてどうするか迷った場合は「将来使うかどうか」「空き家の維持についてかかる費用」について考えてみましょう。実家を相続した場合、そこに住まずに空き家の状態であったとしても、家を管理していくためには費用がかかります。しばらく使う予定がない場合は使うときがくるまで貸し出して収入を得る、まったく使う予定がない場合は手放すことも考えられるでしょう。実家を処分する場合でも費用がかかりますので、それぞれ試算して最適な方法を選択してください。

実家を空き家にしないためには、親が元気なうちに実家をどうするかについて話し合ったり、実家の整理を行ったり、事前に準備しておくことが大切です。

この記事の編集者

カテゴリ: 空き家 関連記事

賃貸に役立つコラム記事

海外赴任時の賃貸に関して

転勤時の賃貸に関して

一戸建て・マンションの賃貸に関して

査定に関して

人気記事TOP5

タグ一覧

記事検索